Metamorphosen (Métamorphoses) pour guitare seule, op. 37 (1969)

I. Récitatif

II. Intermezzo

IV. Finale

Premiére: 4 decembre 1974 / Regensburg / Universität

Jürgen Libbert

Durée: 8 minutes

Maison d'édition: N. Simrock Hamburg-London (Boosey & Hawkes) ISMN: 9790221108586

Video: Hummel sur youtube

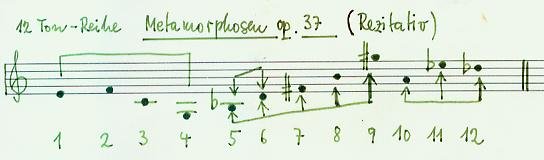

Le compositeur de Würzburg Bertold Hummel a écrit ses quatre mouvements Metamorphosen en 1969 et les a dédiés au guitariste Siegfried Behrend. Hummel n'utilise pas la technique dodécaphonique au sens strict de Schönberg, mais plus librement, un peu comme Alban Berg le faisait. Hummel se permet donc de recommencer une série - chaque mouvement a la sienne, apparentée aux autres - avant même d'avoir utilisé tous ses tons. Les changements de ton, les fragmentations et les répétitions sont typiques de son utilisation des séries dodécaphoniques, de sorte que des champs de tonalité apparaissent. Le titre Métamorphoses décrit un principe originel de toute composition, et même de tout art : celui de la transformation, du changement.

Le premier mouvement, Récitatif, présente une métamorphose quasi fondamentale - celle d'une note unique qui, au début, est mise en mouvement, se charge d'énergie pour parcourir ensuite l'espace sonore. En partant de la note mi - à cause de l'accordage, le mi est le centre de gravité du son de la guitare - le récitatif conquiert peu à peu tout l'espace tonal pour, au bout d'un tiers environ, avoir joué au moins une fois les douze notes d'une octave avec les aigus saillants « mi » et « des », et avoir ainsi fixé les grandes lignes de la série. Les possibilités de jeu de la série sont ensuite vérifiées morceau par morceau. Les trois dernières mesures sont une quintessence. En dessous du mi' (la note sur laquelle la première corde est accordée), la série complète se déroule. Ainsi se présente une fois de plus toute la réserve de sons dont dispose le compositeur.

L'indication d'exécution « burlesque » du deuxième mouvement, l'intermezzo, n'indique pas seulement à l'interprète comment il doit jouer ce morceau, elle caractérise également le morceau en trois parties (A-B-A') lui-même. Le burlesque est au moins de quatre ordres : les larges sauts d'intervalles de la série, l'appel du coucou (les notes 6, 7, 8 et 4 de la série de renversements), la série torsadée avant l'accord final et le fait que la série apparaît le plus souvent comme un renversement, c'est-à-dire la tête en bas.

Le troisième

mouvement, Melancolia, ressemble à une

réminiscence des chansons pour luth. Une mélodie ornée

de gammes se déploie sur des séries de notes réunies en

accords.

Le final,

un morceau de gorge motorisé, est déterminé par une

série de huit notes. L'intervalle principal est la

seconde. Hummel en fait, par des répétitions parfois

excessives, une sorte de mouvement pendulaire qui va à

l'encontre de l'impulsion qui se fait jour : Le morceau

fait du surplace, semble s'enliser - puis se relâche

brusquement. Ce n'est pas autrement, de cette manière

très particulière de se déplacer, que le final atteint

l'accord final. Cette fois-ci, la tension se relâche si

soudainement que la série (inversée) dégringole la tête

la première vers le la, la note fondamentale. Un accord

de la majeur s'y rattache aussitôt : Un éclat tonal

ininterrompu - c'est la petite surprise de Bertold

Hummel pour finir en beauté.

Thomas Wirth, 1997